[Libelo anónimo]

El estado moderno

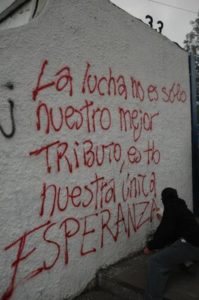

Derribad todos los edificios que desde cualquier punto de vista representen un símbolo de opresión. Ningún vestigio del pasado deberá ser respetado. Es necesario, de una vez por todas, hacer tabla rasa con todas las instituciones gubernativas, jurídicas, religiosas, administrativas, etc. Que todos los monumentos, que podrían usarse como punto de reunión de alguna autoridad cualquiera, sean abatidos sin piedad ni remordimiento. Compañer@s, endureced vuestros corazones porque hará falta mucho odio para terminar esta limpieza… haced saltar las iglesias.. los cuarteles, las prisiones… los ayuntamientos…

Quemad todos los papelotes administrativos doquiera se encuentren. ¡Al fuego los títulos de propiedad, de renta, de acciones, de obligaciones! ¡Al fuego las hipotecas, las actas notariales, las actas de sociedades! ¡Al fuego el libro de deuda pública, el de los prestamos comunales y departamentales! ¡Al fuego los libros de los bancos y de las cámaras de comercio, los pagarés, los cheques, las letras de cambio! ¡Al fuego los papeles del censo, de reclutamiento, de la intendencia militar, de las contribuciones directas o indirectas! ¡Al fuego todos esos papeluchos malsanos, títulos de esclavitud de la humanidad, defendidos por millones de datos, de esbirros, de jueces de todo tipo.

De L´Indicatore anarchico

Aunque el Estado no sea la consecuencia inevitable de la complejidad de las condiciones de vida, de todos modos sigue siendo considerado una realidad insuperable y sin comparación.

Parece como si el Estado sostuviera el mundo: en vez de ser considerado un producto de la sociedad se presenta como su garante, si no como su fundador. Asegurando la cohesión, parece darle vida.

Guardián de nuestra existencia, el Estado está fuera de nosotr@s, está dentro de nosotr@s; el Estado somos tod@s y va ocupando progresivamente la entera existencia de cada cual.

No hay territorio en el mundo que no pertenezca a un Estado. La socialización política, económica y técnica del mundo le permite imponer su voluntad y sembrar su esencia venenosa por doquier, difundiendo su propia propaganda a través de una miríada de periódicos, de radios y televisiones, enviando en brevedad su policía allá donde sea requerida su intervención gracias a la rápida comunicación y a un desarrollo tecnológico cada vez más avanzado.

Cualquier Estado de hoy tiene infinitamente más poder que los tiranos de antaño. A pesar de esto estamos habituad@s de tal forma a su presencia que no llegamos ni siquiera a percibirlo como intruso, mucho menos como un enemigo. Aun cuando es denunciado violentamente como parásito, el Estado es considerado indispensable para la supervivencia de la sociedad. Dicen que se trata de un mal necesario, superable tal vez en el lejano porvenir de la fantasía política.

Así, incluso en su intención más extremista, la abolición del Estado tiene un sentido más que nada aparente. De transformación social, no se habla.

La relación del/a individu@ con la totalidad de la sociedad, en otro tiempo centrada en su fe en Dios como principio y regulador supremo, ha encontrado en el Estado su expresión profana: ya no es a un ser al que se le atribuyen cualidades sobrenaturales, sino a la sociedad en su conjunto, que dispondría de una virtud y de una naturaleza autónomas, distinta de las peculiaridades de las relaciones sociales y de quien determina estas relaciones.

El/la individu@, que ya no es dueñ@ de su propia vida al estar ocupado en una actividad que se le designa por una división general sobre la cual no tiene poder, ve como su propia acción se transforma en una fuerza extraña que se le opone y le somete. La potencia social –la fuerza productiva aumentada determinada por la cooperación recíproca de los hombres y mujeres- no le parece suya, sino algo monstruoso y opresivo, capaz de destruirlo en cualquier momento.

Nos sorprende que l@s human@s hayan considerado a los dioses como reguladores de su existencia, pero los hombres y mujeres modern@s actúan y piensan como si la sociedad estuviera hecha por el Estado y no por ell@s mism@s. La sociedad se ha vuelto autónoma respecto al/a ciudadan@; esta autonomía se ha fosilizado en el Estado. Por un giro ideológico, el Estado se convierte creador y dispensador de las riquezas tomadas a la sociedad, incapaz de administrarlas por su cuenta. Entonces parece inverosímil poder obrar sobre el discurrir de las cosas. Como si fuese Dios, de designios impenetrables, quien se encargase de la marcha de los asuntos terrenales.

Asimismo el problema de los “patronos” –vocablo en desuso en estos tiempos caracterizados por la tolerancia y el pluralismo democrático- siempre ha sido constituir un contrato social, no tanto para construir una economía nueva, que ya existe, como un Estado que favorezca su desarrollo. Existe por tanto una organización social que une a l@s individu@s, atomizad@s por la disolución de los viejos marcos (órdenes, corporaciones, distritos y “solidaridades” locales) y por un gentil modo de producción dominado por al rivalidad y la competencia.

La organización política viene así definida por un contrato; l@s individu@s deben renunciar a su propia potencia social en beneficio del Estado. “Las buenas instituciones sociales son aquellas que mejor saben desnaturalizar al hombre, quitándole la existencia absoluta para darle una relativa y transportar el yo a la unidad común; de manera que cada individuo deje de considerarse único, sino una parte de la unidad, y no tenga ya sensibilidad en el todo”. De esto que Rousseau deseaba, Tocqueville, un siglo más tarde, teme los efectos: “El despotismo me parece particularmente temible en las épocas democráticas (…) En los siglos de igualdad, cada individuo está naturalmente aislado (…) Se le pone fácilmente aparte, se le pisotea fácilmente”.

L@s monárquic@s sostenían que la ausencia de un orden jerárquico provocaría un fuerte aislamiento de las personas, hasta el punto de que sólo un estado implacable puede unificar la sociedad. Est@s verdug@s se equivocaban considerando que el despotismo habría tomado siempre la apariencia de un dictador, en cuanto ha acabado por asumir una fisonomía más bien impersonal.

Sin su función social convertida en indispensable, se reduce al Estado a su aspecto político de represión o al de regulador de la economía. ¿Cómo explicar entonces que sea aceptado y juzgado esencial, a pesar de su aspecto opresivo?

Es inevitable que en cada estado las relaciones y los actos más sencillos se transformen o en relaciones mercantiles o en actos administrativos. Lo peor no es tanto que el Estado prohíba y obligue como que esté siempre presente. El Estado se erige por encima de l@s hombres/mujeres; trabaja de buena gana por su “felicidad”, pero quiere ser el único agente y el único arbitro. Prepara su seguridad, prevé y asegura sus necesidades, facilita sus placeres, dirige sus principales negocios, les conduce sus industrias, regula sus sucesiones, divide sus herencias. Si pudiese, les quitaría del todo la molestia de pensar y el esfuerzo de vivir, llegando a ayudar a aquellas categorías sociales que en otro tiempo la sociedad tomaba a su cargo, ya que la aplicación pura y simple de la lógica de mercado y salarial dejaría morir de hambre a un buen número de viej@s, enferm@s, y otr@s “desfavorecid@s”.

Su opresión viene dada precisamente por esta sustitución suya de la actividad humana, a través de la cual adquiere su poder, reduciendo toda una serie de actos “naturales” (como podrían ser considerados el calentarse, el dar a luz o ser solidari@) a un servicio público. La división social se ha hecho algo indispensable por la incapacidad de los hombres y mujeres para satisfacer sus propias necesidades vitales.

También la escuela se halla entre los elementos constitutivos de este sistema; sólo el Estado moderno la desarrolla hasta el nivel sorprendente hoy alcanzado. Aprender se ha transformado en un problema gigantesco que presupone un enorme aparato y una poderosa burocracia. En los países “subdesarrollados”, enseñando a desaprender el trabajo agrícola, el sistema escolar pone las bases de una sociedad capitalista: destrucción de la cultura alimentaria, creación de proletari@s obligad@s a convertirse en asalariad@s. El capital desarraiga al hombre/mujer y hace de él/ella un/a inválid@ sin el apoyo del Estado.

La originalidad de Occidente está en el haber creado un Estado que vive en paralelo a su economía, al mismo tiempo causa y efecto de una acumulación de medios de producción desconocida en Oriente, lo cual le permite sobrevivir a las conquistas y las crisis políticas. En Asia, se podía destruir un Estado arrasando alguna ciudad; el Estado actual vive de otra fuerza, como se puede ver por las ruinas de las guerras modernas y de la facilidad con la que se reconstruye en cada ocasión.

Dictadura y democracia

Contrariamente a la difundida mitología de izquierda, las formas políticas democráticas y dictatoriales se suceden y se generan recíprocamente, sin intervención proletaria directa. Las dictaduras no llegan al poder después de haber vencido a l@s explotad@s insurrect@s en el curso de las luchas de la calle: son las democracias y todo el movimiento reformista (político y social) quienes vencen a l@s revolucionari@s, con las armas y el timo electoral. Quien hace de la reacción militar el coco, como si se tratara de la única forma de contrarrevolución, debe reflexionar sobre el hecho de que no se derrota al proletariado sólo con la acción militar. Es cuando el proletariado está ya vencido socialmente que la contrarrevolución se torna militar y por lo tanto violenta. El fascismo italiano se enfrentó a l@s trabajador@s agrícolas e industriales, mas triunfó sólo después de que l@s trabajador@s hubiesen sido dividid@s por las votaciones, por los intentos de conciliación de l@s socialistas y por la intervención material del Estado democrático.

Las dictaduras no caen bajo los disparos de las masas por fin amotinadas contra la tiranía. Ceden por sí solas el puesto a la democracia. En Italia fue el propio régimen quien retiró los poderes al “dictador” Mussolini, quien decidió un retorno progresivo a la democracia, tomando contacto a tal fin con los partidos de la oposición hasta entonces proscritos y abriendo negociaciones con los Aliados para dejar listo el cambio. En el 45, en Alemania, fue la derrota militar la que hizo caer el régimen, que los Aliados sustituyeron por sus propios dirigentes, tanto en el Este como en el Oeste, antes de que los dirigentes “nacionales” retomasen las riendas del poder. En 1975, en Grecia, la caída de Chipre y la presión americana obligaron a los coroneles a dejar el puesto a los demócratas (por lo demás éstos más bien de derechas) que esperaban su turno en el exilio y que fueron, naturalmente, a ocupar su nuevo puesto. Algo similar ocurre en Portugal y España. En tiempos más recientes, algunas facciones de poder en países como Chile, Filipinas o Sudáfrica han comprendido que la vieja fórmula política no se sostenía ya y han tomado la iniciativa de un cambio de régimen para volverlo más “suave”, proceso todavía en curso. A pesar de, y gracias a algunas oposiciones aún presentes, la puesta en marcha de una democratización progresiva, controlada y más racional se puede considerar ya imparable en diversos países.

Ha una lógica igual de rigurosa tanto en “los suicidios de la democracia” como en los consiguientes “retornos” de la democracia. No se trata más que de un reparto de tareas y de una concentración en el tiempo de la violencia necesaria para liquidar la oposición que obstaculiza la buena marcha del sistema. La política, entendida en el sentido clásico del “arte de gobernar”, ha considerado siempre la dictadura como un medio excepcional adoptado por el Estado en caso de extrema urgencia, como una guerra civil o una grave crisis económica y social. En tales circunstancias el pluralismo democrático, el parlamentarismo, los partidos de masas y los sindicatos, que en otros momentos son incluso eficaces para contener el empuje revolucionario, pueden crear una situación de confusión, no ciertamente revolucionaria, pero que impediría una reinstauración rápida y adecuada del orden. Entonces la dictadura se vuelve fundamental para disciplinar a la sociedad, desarrollar la economía, aplacar los antagonismos generados, imponer la paz social. Carácter esencial de la dictadura la concentración de todos los poderes-político, militar, económico, administrativo- en manos de un único individuo o un pequeño grupo a cuyo arbitrio se deja por completo la dirección y gestión de la nación.

Sin control ni vínculos de tipo legal, la dictadura no tienes por qué temer situaciones embarazosas durante su actividad de gobierno y puede utilizar mano dura para salir de la crisis.

El fascismo fue un ejemplo de esta concentración forzada en países –como Italia y Alemania- en los cuales la unidad política era frágil, con la cuestión nacional mal resuelta, y en los cuales el movimiento obrero reformista había asumido demasiada importancia tras los momentos revolucionarios que había frenado (la ocupación de fábricas en Italia y el movimiento de los consejos en Alemania).

El antifascismo quiere empujar al poder (según los casos) a volverse o a permanecer democrático, para impedirle que se haga la dictadura. Pero las formas políticas del Estado dependen de las necesidades del momento: los partidos reformistas, l@s trabajador@s, las masas no pueden hacer nada, suponiendo que quisieran hacer algo. No existe un “elección” hacia la cual l@s trabajador@s podrían dirigirse o ser dirigid@s a la fuerza. En ciertas fases, la organización estatal no puede seguir siendo pluralista, debe centralizar por la fuerza los componentes de la sociedad, hacerlos converger bajo una única dirección. Pero este exceso de poder de los gobiernos dictatoriales determina un carácter de provisionalidad. Un poder excesivo y sin control, estando particularmente influenciado por las cualidades de los individuos que lo encarnan, está mucho más sujeto a caer en errores que lo condenen a muerte. Además, con el paso del tiempo, la dictadura se crea muchos enemigos incluso entre las clases más acomodadas, las cuales -pasado el peligro que hizo necesaria la instauración de la dictadura- sienten la necesidad de liberarse del absolutismo, a fin de disfrutar del privilegio y del poder.

Es entonces cuando la democracia retoma las riendas del Estado. He aquí por qué en este juego de alternancias la dictadura aparece simplemente como una especie de “cura” para una democracia enferma, un terrible desfogue de sudor para sanar la fiebre.

El secreto del paso de la democracia al fascismo, y viceversa, se puede resumir fácilmente en la fórmula: “cambiar el régimen para salvar el Estado”. De hecho eso es exactamente lo que hacen en alternancia el advenimiento de las dictaduras y el retorno de las democracias a la cabeza del Estado, que aún así se presentan a cada ocasión como una “victoria de la clase trabajadora”. Esta impostura se ha vuelto posible por el hecho de que ambas, dictadura y democracia, se presentan como superación de una situación social ya insoportable. Como diciendo “mejor la dictadura al desorden social y mejor la democracia a la tiranía”.

Estas dos formas de gobierno no sólo son similares por corresponder ambas a una necesidad contingente del Estado, sino que tienen más cosas en común. Por ejemplo todos los regímenes de cualquier continente organizan, más o menos a largo plazo, un simulacro de vida parlamentaria. Desdeñoso del “parlamentarismo podrido”, Hitler mantiene hasta el momento de la guerra una ficción de Reichstag soberano. En 1939 le hace votar la declaración de guerra, por otra parte no sin recurrir a un subterfugio ridículo: faltando demasiados diputados, hizo ocupar los puestos vacantes por funcionarios del partido. Stalin -y luego las democracias populares- han tenido que reproducir las formas electorales, vaciadas de todo significado. El partido único no era el único en liza, había candidatos “sin partido” y, en las democracias populares, partidos satélites distintos al PC, todo para obtener un resultado positivo casi unánime.

La fuerza-necesidad del régimen no está sólo en encontrar los jefes o una mayoría, sino también una oposición, en dotarse de un lugar donde poner en escena sus incertidumbres. La vida política en su conjunto es modelada según esa necesidad. En los países democráticos está vigente la alternancia de partidos cuyas acciones son poco menos que idénticas, pero que tienen el valor no desdeñable de representar soluciones diversas. El tan cacareado pluralismo no impide de todos modos la presencia de personalismos que no por casualidad son considerados “pequeñas dictaduras”. El caso de políticos como Andreoti [1] o Craxi [2] en Italia es ejemplar, y debe notarse como la crítica a su actuación es dirigida precisamente en nombre de la democracia.

Que se puedan aprovechar estas “evoluciones” para manifestarse sobre un terreno subversivo o simplemente para poner en aprietos las racionalizaciones del poder político y económico no ha de excluirse, pero eso no asegura una perspectiva revolucionaria en la medida en que no se plantea más allá de la contraposición democracia/dictadura. El dominio no es nunca tan fuerte como cuando consigue movilizar a las masas en su provecho, convenciéndolas incluso de combatir por ellas mismas.

La tensión social presente hoy en Italia puede ser considerada un claro ejemplo. La fuerte “crisis” económica, aún en curso, que ha provocado despidos masivos, huelgas, enfrentamientos más o menos violentos -por lo menos en apariencia- si por un lado parece turbar los dulces sueños del Ministro del Interior, por otro muestra su inofensividad desde el momento en que es reivindicado el derecho al trabajo, exactamente aquello sobre lo que se basan el Capital, el Estado, la explotación. Medio de ganarse la supervivencia en una relativa indiferencia al qué hacer para ello, el estado de asalariado necesita de una organización externa al trabajo, una organización que sea un encuadramiento contra la fuga adelante que dejaría atrás el trabajo. Un órgano externo es necesario para recomponer la unidad de la producción y asegurarle su ejecución, y este órgano es el Estado. Pedir trabajo significa pedir la presencia del Estado.

La Izquierda y el Estado

Los debates en los partidos de izquierda se reinician discutiendo sobre las polémicas de principios de siglo.

La socialdemocracia alemana se constituyó en parte como reacción hacia quien había canjeado el apoyo de los trabajadores a Bismarck por una mejora de sus condiciones. Rápidamente legalizado, el partido socialista adopta la misma postura.

Bernstein confía en una evolución progresiva del Estado, que se podría abrir a una discusión democrática y estimular derechos y reformas cada vez más numerosos.

En contraste, Kautski sostiene que el Estado es una estructura de clase y no puede ser reformado desde dentro, a pesar de lo cual no le dirige una crítica efectiva, terminando por proponer otro Estado que ocupe el puesto del existente, pero animado por el movimiento obrero y sus propios intereses -obviamente tras haber superado el estadio del conocimiento científico. Además se detiene, entre otras cosas, en la renovación del parlamentarismo.

Lenin disocia la revolución en “comunistización” (que deja aparte reduciéndola a la electrificación) y la creación de un nuevo órgano dirigente administrativo.

Las posiciones de Bernstein, Kautski y Lenin ‑contradiciendo el tan cacareado hundimiento de las ideologías ‑sirven de modelo a todas las variantes que se han visto y que se ven todavía hoy en los partidos estalinistas, socialistas y en los grupos de izquierda, así como en sus debates. Estas posiciones se fusionan hoy hasta tal punto de que es imposible desgajarlas.

Desde la mitad del siglo XIX, el movimiento obrero oficial ha querido al mismo tiempo hacerse reconocer por el Estado e integrarse en él. Desprovista de una base económica -a diferencia de la burguesía- la burocracia obrera no tiene otro medio para promoverse y acceder al control de los medios de producción que entrar en el Estado y aumentar la intervención de éste. Incluso en países donde el movimiento obrero es una potencia financiera, como en Alemania -donde los sindicatos poseen uno de los principales bancos del país- siempre se ha esforzado en penetrar en el Estado para disponer de un control más directo sobre el capital.

Por otra parte es requetesabido que para la izquierda la gestión pública es preferible a la privatización, pero porque considera que es más fácil influenciar y engrasar los engranajes estatales que los de la economía privada. Así, se las arreglará para denunciar las “maniobras de la patronal” sobre este o aquel sector, exigiendo que el Estado sea su único responsable. Fiel sierva de las instituciones, la izquierda se limita a reprochar al Estado que la excluya.

Si en un tiempo l@s estalinistas, que siempre han reconocido el poder del Estado, se batían para transformarlo en un “Estado obrero”, hoy, para estar acordes con los tiempos, concluyen que es necesario democratizarlo. Habiendo el Estado invadido toda la sociedad, hasta el punto de que las luchas sociales se desarrollan en su interior, deducen de ello que el Estado ya no debe ser conquistado, sino ocupado. No es ya ni siquiera el “Estado instrumento de clase”, sino un espacio social donde intervenir a cualquier precio. La más pequeña oposición, todo matiz antagonista por mínimo o ilusorio que sea, va poco a poco desapareciendo con la decadencia de las vetustas ortodoxias ideológicas, que son sustituidas por el crudo realismo político. Un estalinista moderno y flexible como Occhetto [3] muy bien puede ser considerado como hombre del futuro, mientras que un estalinista anticuado y rígido como Cossuta [4] es ya un hombre del pasado.

Todas las tendencias de la izquierda se unen para promover su intervención dentro del Estado, y si es posible a su cabeza. No es por eso extraño que los partidos de izquierda no hayan hecho nunca una crítica del Estado. La costumbre, también progresivamente adquirida, a la tutela integral, sirve a fin de cuentas para destruir cualquier iniciativa individual; si se espera todo del Estado, después, al primer movimiento de fuerzas, se exige todo de El, atribuyéndole todas las responsabilidades. Lo que la izquierda protesta del estado es en cierta forma que no sea como debiera. Lo quiere paterno y conciliador; imparcial, por tanto independiente de la división en clases de la sociedad; justo, esto es fuera de la realidad de la historia de la lucha de clases; neutral, por tanto patrimonio común de todos; desea que sea el educador del pueblo.

La izquierda que espera todo del estado y de sus fieles servidores (Di Pietro [5] como ejemplo) se queda como el mejor defensor del Estado -providencia y por tanto lo acepte o no- del Estado fuerte. Paradójicamente, a parte del anarquismo, que se ha quedado sin embargo marginal, ha entregado la crítica aparentemente más radical de las instituciones a las fracciones más extremistas de la derecha.

Equiparando la dictadura a un proceso de “fascistización” cada vez más amenazador y el “comunismo” a una liberación democrática, la izquierda glorifica la democracia, pasa cerca [6] de la crítica al Estado y aplaza la cuestión social. La cuestión de las relaciones sociales, de la naturaleza de la actividad productiva, del contenido de la vida, se diluye en la reivindicación de derechos cada vez más numerosos: es necesario poder hacer esto y aquello. Pero quien habla de derechos habla de una fuerza que los otorga, los limita y sanciona su no‑respeto. La idea de derecho implica la de deber: por tanto es precisamente una multiplicación de deberes lo que la izquierda reivindica. Para consentirnos ser “libres” el Estado debe intervenir cada vez más en todos los aspectos de la vida. Totalitarismo declarado y movimiento democrático se hacen así, tanto uno como otro, paladines del Estado: el primero para que sea fuerte, el segundo para que nos tome bajo su ala protectora, lo que es lo mismo.

La sociedad civil

Es el conjunto de l@s individu@s que se quieren arrastrar por la democracia totalitaria de una sociedad uniforme, en la que cada cual, adecuadamente representado, está convencido de que sus propios intereses particulares coinciden con el interés general.

Entre el individuo atomizado y la sociedad representada por el Estado, existe una increíble cantidad de reagrupamientos intermedios -familia, empresa, sindicato, partido, colectividades locales, asociaciones de vecinos, agrupaciones de consumidores, etc. La dictadura los reorganiza con la fuerza y los controla directamente. La democracia les hace jugar su propio juego, a favor de la sociedad entera.

El principio de la democracia es permitir la “libre” iniciativa de l@s individu@s y grupos, sabiendo bien que están bajo un marco de explotación y opresión ‑en el que la lógica del valor y del salario, por un lado, y la del consenso y la costumbre de delegación, por otro, acaban por imponérseles sin obligación externa ellos actúan para el mantenimiento del Estado, al cual no consiguen renunciar.

El programa de la izquierda prevé compensar la fuerza del Estado con la de las organizaciones de masas en las cuales los individuos se encuentran sobre la base de su trabajo, su domicilio, de sus intereses como consumidor@s y de usuari@s. Que cada un@ participe en la vida de la ciudad y de la nación, reivindique, milite para aumentar las competencias de su propia organización: he aquí en qué consiste cambiar la vida! La militancia ha perdido su carácter estrictamente ideológico y la “sociedad civil” ha reemplazado al “partido” como referente de la actividad política de l@s individu@s. Sólo la alienación sigue siendo la misma.

He aquí donde la izquierda es totalitaria, a través de esta participación generalizada, más que en los Gulags de triste recuerdo. La dictadura no se expresa a través de la CIA o el SISDE [7] o los varios servicios secretos, sino más bien en el intento de ofrecer a cada individu@ un poder ilusorio, de hacerle participar en decisiones que de todas formas están tomadas de antemano, ya inscritas en la lógica del dominio, hasta tal punto omnipresente en las estructuras materiales y en las relaciones humanas como para penetrar incluso los comportamientos y las conciencias.

Así por ejemplo se concede el “derecho a la palabra” para evitar una efectiva y más eficaz contestación, de manera que una especie de liberación del lenguaje sustituye a una emancipación real. El poder bien sabe transformar la revuelta en discurso y se nutre de todas las aspiraciones a una subversión de la sociedad: la explosión del Mayo del 68 fue realista en la búsqueda, de los medios que han permitido reintroducir el juego y restituir nueva savia al funcionamiento de las grandes organizaciones. Todos, incluso el PC, el ejército y la Iglesia católica, sufrieron este contragolpe del mayo que, si bien turbó su sueño habitual, les abrió de todos modos las vías a una feliz transformación. El dominio se ceba de todo aquello que tiende a destruirlo: la revolución impotente nutre la contrarrevolución.

He aquí por qué, aun cuando las provoca él mismo, el Estado teme las formas dictatoriales, puesto que le privan de la intervención activa de los hombres en su funcionamiento. La dictadura tiende a volver a los explotados pasivos, mientras que la democracia reposa, en principio, sobre su capacidad de reorganizar dinámicamente al menos una parte de su actividad Pero el capital, al mismo tiempo que pone en movimiento a aquellos que le sirven, los vuelve igualmente pasivos. Vive de nuestra participación y la frena al mismo tiempo. Exige una iniciativa de los trabajadores en calidad de implicados, pero la reprime apenas se realiza. Ofrece actividades, volviéndolas de todas formas inviables. Lo que más cuenta para el Estado y el capital es ofrecer una participación que resulte útil sólo a su existencia.

La burocracia estatal organiza lo que es realizado por cuerpos extraños al Estado (individuos, empresas, etc.). Para organizar debe conocer. Para aplicar de la mejor manera sus propias reglas, debe vigilar. Pero para dirigir la sociedad, consagra una parte considerable de sus esfuerzos a dirigirse a sí mismo. El resultado es relegar a l@s individu@s a una condición de sujetos pasivos, dejándoles difícil la más mínima iniciativa.

En la esfera política, lugar de la división de poderes, la actividad que le concierne ocupa las fuerzas sociales hasta el punto de desperdiciar sus energías. De vez en cuando alguien se propone como garante de los límites de un juego que no hay que superar: esto contribuye a salvaguardar un cierto equilibrio.

En este contexto, los proyectos de reforma para hacer el Estado cada vez más social, colocándolo al nivel de los ciudadanos, no pueden regular nada. La revitalización del Ayuntamiento, el municipalismo, no podrá dar algún vigor a un proyecto social ya muerto: regulará a lo sumo algún asunto menor ante la población y el concejo municipal ofrecerá como mucho un espectáculo público de sesiones donde el humo de la cháchara sofocará los problemas reales de los ciudadanos.

Similares reformas descentralizarían las estructuras del Estado dejando intacto su poder: sus medios de acción se habrían multiplicado, los de l@s individu@s dispersado. El mundo militante y político no pide nada mejor: toda esta gentuza quiere el poder. Si se crea una comisión de barrio, he aquí un puesto más donde hacer acto de presencia e intervenir.

La dictadura del Estado tiende a reforzar los procedimientos democráticos y su formalismo; la circulación mercantil por toda la sociedad permite al capital ejercitar su presión por doquier sin recurrir permanentemente a la coacción.

Totalitarismo burocrático y “autogestión” popular coexisten a menudo en el programa de las izquierdas. El uno y la otra son pretensiones asistenciales nacidas de la incapacidad del Estado tentacular para resolver los problemas sociales. Los alicientes estatales y autogestionarios se nutren mutuamente: en el nombre del orden y de la justicia, el Estado quiere reunir los elementos de la sociedad cuya descomposición provocaría por doquier confusión y desorden; en el nombre de la libertad, la “autogestión” quiere aligerar o suprimir las cargas excesivas del Estado a través del contra-poder.

Una blanda oposición

Tampoco los contrastes generados por la actual crisis del Capital y que han llevado, por ejemplo, a la desconfianza en el sindicato y al nacimiento de los Cobas, de los “autoconvocados”, del “movimiento de los Consejos” [8], rompen las reglas del juego democrático, que saca su fuerza en la posibilidad ofrecida a todos de participar.

Precisamente la necesidad de producir, y organizar tal producción, se considera, paradójicamente, como el punto de partida de las actuales luchas obreras. Si puede ocurrir que l@s trabajador@s hart@s tiren tornillos contra l@s sindicalistas, debe decirse de todos modos que esos tornillos se tiran siempre contra aquell@s sindicalistas considerad@s “deshonest@s”. La crítica a l@s sindicalistas no es todavía crítica al sindicalismo en si, en el más puro estilo democrático, no ataca la economía y la política como tales. Difícilmente la oposición obrera va más allá de imaginar una total descentralización de la sociedad a favor de los consejos, mostrando además haber interiorizado el valor de tod@ productor/a y de toda empresa; su visión del cambio queda anclada a viejas nociones. Pannekoek, teórico del consejismo, se quedaba satisfecho con la noción de Consejo entendido como “reagrupamiento natural de l@s trabajador@s en el proceso de producción”.

Esta perspectiva ha tenido históricamente su valor, pero hoy no se puede fundar sobre esta más que una ilusoria autogestión generalizada. El consejismo también se adhiere a la visión de una gran organización democrática, en la cual participa en primera persona una minoría, aunque numerosa (l@s obrer@s), después, en el “comunismo ya conseguido”, toda la sociedad. Ahora bien, si la reivindicación de la total responsabilidad de cada cual y de todos sobre la propia existencia es una aspiración capaz de suscitar los actos más subversivos, aquí esta reivindicación se fosiliza, quedándose en el terreno de la mera administración.

El culto de la democracia surge otra vez cuando se presenta el debate, la asamblea, con función de momento privilegiado y preliminar. Para l@s trabajador@s más rabios@s, el sistema de Consejos es concebido como una generalización del parlamentarismo: el Consejo es el Parlamento de la clase trabajadora. La línea de demarcación entre reforma y revolución se establece entonces así: l@s reformistas quieren transformar los órganos decisionales existentes democratizándolos poco a poco, inyectando en su interior dosis cada vez más sólidas de participación de masas; l@s “revolucionari@s” quieren crear otros órganos, instaurar inmediatamente una auténtica democracia, una verdadera estructura de discusión y decisión. Los unos desean actuar dentro, los otros fuera, pero la sustancia es la misma: todos privilegian el momento de la decisión.

Es característico de l@s demócratas iluminad@s querer trasladar el proceso decisional desde los órganos estatales a las fábricas y barrios. En este sentido consejismo y municipalismo caminan de la mano. Puesto que no se salen de la ilusión política, pueden criticar incluso ferozmente al Estado, sin hacer de su crítica más que una fórmula nunca desarrollada.

Fuera del discurso gradualista pero fuera también de todo discurso revolucionario, el proyecto de una vida distinta que no hay que aplazar a un futuro lejano sino experimentar en el presente logra, con toda su radicalidad e inmediatez, plantearse como alternativa al Estado. Fenómeno marginal pero siempre presente, la comunidad, reconociendo todas las miserias de la vida institucionalizada y buscando ponerles remedio, logra eludir la cuestión del Estado dejándola de lado. Ello queda mucho más en evidencia cuando se considera que las contribuciones más significativas al proyecto comunitario provienen del clero o del movimiento ambientalista. La fuerza y dificultad de toda perspectiva basada en la inmediata materialización de una utopía, desde los milenaristas, ha sido querer crear artificialmente una comunidad, apelando a un factor externo para realizar una unidad inexistente: Dios, un ligamen moral o un proyecto imperativo. Ahora bien, es posible que una comunidad humana esté basada sobre lo que es común a l@s individu@s que la componen: sus necesidades y sus pasiones, su modo de satisfacerlas. Es precisamente por ello que el Estado puede desaparecer y una revolución puede ser capaz de encarnar las condiciones para no reconstruir otro nuevo. Pero pensar en concretar los propios sueños -sin una revolución- a través de la vida en comunidad, por muy libertaria que esta pueda ser, revela sólo la mediocridad de esos sueños. El/la eremita está unido al/a consumidor/a de mercancía por el lazo de sangre de la alienación.

Ausencia de salario no es de por sí sinónimo de ausencia de trabajo; la superación de la atomización social a través de la sociabilidad comunitaria adviene en el interior de un espacio cerrado, resolviéndose así en una mistificación. Que la alternativa a la locura metropolitana sea el desierto de las comunidades demuestra sólo la imprescindible necesidad de la destrucción de un mundo en el cual nadie puede ser del todo él mismo.

Una destrucción necesaria

En Rusia, en 1917, el viejo Estado no fue ni siquiera destruido. Se anuló prácticamente por sí solo, incapaz de satisfacer las reivindicaciones más elementales de la población: la paz, tierra para tod@s. Puesto que diversas razones -derrota de la revolución en Europa, proyecto absolutista de l@s bolcheviques, debilidad del proletariado, ingenuidad y represión contra l@s insurrect@s (los fusilamientos de anarquistas y la masacre de Kronstadt por ejemplo) -impidieron el abatimiento del Estado, la nueva organización soviética comenzó a administrar Rusia en nombre del “socialismo”, mientras la explotación cambiaba simplemente de color, tiñéndose de rojo.

En España, la insurrección puso en jaque a l@s franquistas. Pero, aunque eran dueños de la situación, no tod@s l@s insurrect@s atacaron al Estado republicano. Al contrario, se colocaron bajo su dirección para combatir a Franco: la revolución se dispersó en la guerra civil. Un hilo directo conecta la sumisión al Estado republicano con la capitulación de los elementos más avanzados. L@s proletari@s no podían sino ser derrotados en una guerra cuya función principal para los más era la constitución de un Estado legítimo que tuviese mejor capacidad para integrarl@s. ¿Las colectivizaciones? Al fin dirigieron, no sin un cierto entusiasmo revolucionario, lo que quedaba del capitalismo. L@s trabajador@s tomaron para bien y para mal el puesto de los patronos: sus tendencias comunitarias encallaron en el campo de la veleidad. Bajo estas condiciones -y con la ayuda de los esbirrada roja -el Estado republicano los pudo eliminar sin muchas dificultades.

Tanto en Rusia como en España, la represión contra l@s oprimid@s fue conducida por el viejo y el nuevo poder. Los movimientos ruso y español han demostrado como no se puede hacer la revolución sin destrucción del Estado, tanto del viejo como del nuevo que quiere sustituirlo.

Para el hombre/mujer moderno un mundo sin Estado es inconcebible. Much@s revolucionari@s, incluso ell@s criaturas de este mundo, aceptan esta inexorable verdad con resignación, considerando el Estado como una especie de enfermedad de la que somos tod@s víctimas, un mal genético que nos ha sido transmitido y del cual no es posible librarse.

Como por una macabra broma del destino, el Estado se ha transformado en parte integrante de nosotr@s, corre por nuestra sangre, nos oprime, nos hace sufrir, nos angustia, nos impide vivir una vida serena llena de placeres. Y todo esto sin que nos sintamos capaces de hacer nada. Podemos maldecirlo, insultarlo, odiarlo, pero no combatirlo, porque acabaremos por hacernos daño a nosotr@s mism@s. Como el/la paralític@ que, a base de tiempo, termina por convivir con la propia enfermedad, hasta el punto de no pensar ya en ella, l@s revolucionari@s han aprendido a convivir con el Estado hasta no pensar ya en él.

Es por esto que se ha vuelto posible conducir las batallas sociales evitando con sumo cuidado atacar al Estado. Como el/la paralític@ que, ya resignado a su propia inmovilidad, se preocupa por un resfriado.

A pesar de su presunta intangibilidad, todas las estructuras sociales, económicas, políticas del Estado así como sus técnicas modernas son saboteables por parte de un movimiento antiestatal decidido a serlo. Es decir decidido a no enmascarar su resignación tras la excusa de la enfermedad

La cuestión de la destrucción del Estado es central para la revolución y por tanto también para su teoría presente. Esta cuestión ha sido y continúa siendo reveladora de las distintas posiciones respecto a la revolución. Es a propósito del Estado que se trazó y se continuará trazando una línea de demarcación. Hoy como ayer.

El anarquismo tiene el mérito de haber sostenido la exigencia de la destrucción del Estado, pero a menudo la incapacidad de afrontar con su propia crítica y sus propios medios el recorrido a llevar a cabo, le ha llevado a resultar estéril.

Casi totalmente desaparecido de la vida social del país, el movimiento anarquista ha hecho de su supervivencia su razón de ser. Sepultada cualquier aspiración revolucionaria, hoy much@s anarquistas se contentan con la especulación, con la descripción más o menos detallada de la propia concepción de una sociedad liberada que ha de venir, con construir ahora relaciones no jerárquicas. Es el propagarse y el triunfo de la cultura, el nuevo fetiche a adorar, nuevo instrumento con el cual “incidir en lo social”. A la subversión de lo existente se prefiere la subversión de la cultura. Así, aduciendo una genérica y tranquilizadora evolución intelectual -más o menos radical ‑necesaria antes de llevar acabo cualquier tentativa de revuelta (cuando no ella misma la única forma de revuelta), est@s anarquistas, est@s libertari@s, se liberan si no del Estado sí al menos del engorro de afrontar el problema de los intentos insurreccionales. Triste necesidad, la de la revolución, que no puede ser hecha en los libros, al ser sin duda un asunto “autoritario”, un acto con el cual una parte de la población impone su voluntad a la otra, con la violencia.

La revolución social no es el enfrentamiento entre dos ejércitos, como ocurre en un conflicto bélico, donde uno defiende el viejo mundo y otro anuncia la llegada del nuevo. Razonar de este modo es reducirla a un problema militar: a lo sumo a una guerra popular. Concebir la destrucción de Estado como lucha armada contra la policía y las fuerzas militares, significa considerar todo con un método policíaco, y confundir el aspecto particular con el general. La guerra social no es una guerra clásica, sino el desmantelamiento de todos los aspectos de la vida. Combatir al Estado violentamente con las armas es por tanto un particular aspecto de un mucho más vasto proceso revolucionario. Ya que el uso de la violencia nos ayudará a desembarazarnos de nuestras cadenas, uno de los problemas esenciales de la revolución es el armamento. La violencia revolucionaria, contrariamente a la violencia política, nace para satisfacer necesidades y deseos del/a individu@ y es en sí misma una relación social, modificando los seres y sus realizaciones. Su difusión es, más que una aspiración, una condición esencial.

Otra existencia humana se anuncia ya en la violencia revolucionaria, ello porque ésta última no concierne a los profesionales y no es una especialización. Los últimos pistoleros, contando sólo con sus propias fuerzas, no pueden más que realzarse en una conciencia guevarista‑leninista: la violencia no basta para separar a l@s revolucionari@s de l@s sostenedor@s de los partidos del orden, como ha demostrado la experiencia lucharmadista. Los “frentes” y todo el jaleo logístico del que tantos fieles de la pistola han ido charlando, constituyen ante todo el traslado de hombres/mujeres y mercancías a un espacio político cuyo premio en juego es el control del territorio o la toma del poder.

El objetivo de la revolución no es fundar una estructura social, un sistema de autoridad democrática preferible a la dictatorial, un organismo “justo” en lugar de un Estado “equivocado”, sino liquidar definitivamente toda forma estatal, bajo cualquier apariencia o denominación que se presente.

El Estado, que vive de la incapacidad de los hombres/mujeres y de los grupos para organizar una actividad en la cual se transformen ellos mismos, comienza a fallar tiros apenas se ataca su función de mediador. Pero su desaparición no es automática. No ocurrirá poco a poco, gracias a una progresiva evolución. Uno de los objetivos de l@s revolucionari@s será exponer claramente la cuestión del Estado, presentando desde el principio la medidas que tiendan a destruir su fuerza y a crear una situación de no retorno.

En efecto, está excluido luchar contra el Estado queriendo antes de nada destruir su poder y sólo a continuación transformar la sociedad, o viceversa. El estado no cederá nunca. Este fabuloso órgano de represión desencadenará de todas las maneras posibles sus propios medios, directos e indirectos, contra una revolución.

Esto demuestra de nuevo que no se da por un lado el problema de “vivir diferentemente” y por otro “la cuestión del Estado”. Esto demuestra también toda la imbecilidad de las chácharas pseudo filosóficas sobre presuntas “superaciones” o “deslegitimaciones” del Estado.

La dificultad que comporta una perspectiva propia que hay que pensar y practicar, la aparente invencibilidad del Estado, las “crueldades” de una revolución, el calorcito del hogar, han convencido a much@s a declarar difunto el proyecto revolucionario, apoyando todas las esperanzas para la construcción de la anarquía en la actuación de una desarrollada y universal democratización.

Otr@s están recorriendo el camino opuesto. Dándose cuenta de que “el sol del porvenir” no brilla como antaño, han decidido que la anarquía o la revolución han sido superadas por la realidad de las cosas y es por la democracia, por supuesto directa y todo lo abigarrada que se pueda, que vale la pena combatir. También hay quien, percatándose de que el Estado ha penetrado hasta el inconsciente de l@s individu@s, deducen brillantemente que no vale ya la pena combatirlo, “porque después de todo no serviría de nada”.

Pero fuera de la conflictividad permanente, de la enemistad constante hacia las instituciones y sus sostenedores, fuera de la subversión de lo existente, está solo el embarazo de elegir cómo aceptarlo, cómo soportarlo. Es la realización de nuestros deseos y de nuestros sueños -no desde luego la fidelidad a una ideología- lo que continúa exigiendo la destrucción violenta del Estado. Esta revolución no será por sí sola la solución a la miseria que nos aflige, pero dará seguro una posibilidad para salir de ella.

La posibilidad de un cambio auténtico está en el movimiento de destrucción capaz de generar nuevas relaciones, está en la superación de los movimientos sociales actuales. La transformación es ante todo actividad y juego de ruptura. El desmantelamiento de la sociedad deberá advenir a todos los niveles, a partir de los deseos más golosos de los individuos que ninguna fuerza política podría nunca prometer satisfacer, porque ello no se corresponde a su orden de ideas ni posibilidades.

El estado no tienes ya sitio para individu@s que han elegido la glotonería como modo de vida, que tienen urgencia en satisfacer los propios deseos clavando los dientes en la pulpa de la existencia humana.

“En una palabra, el enamorado de la vida quiere gozarla plenamente …no podría definir lo que es la felicidad, pero incluso el refractario que no se adapta al ambiente busca satisfacciones… pero me diréis que esta lucha [por un mejor mañana] está llena de obstáculos, que los cardos del camino son muchos. No obstante, si os gustan ardientemente las rosas fragantes, rojas como la sangre que os corre generosa por las venas, y para cogerlas, a fin de ofrecerlas al ser más amado, debierais atravesar un barrizal o un espinoso boscaje ‑ estoy segura de que superaríais estos obstáculos y, llegando a la meta, enfangados, ensangrentados y extenuados, asomará una sonrisa triunfal, de inmensa satisfacción, sobre vuestros labios.

No concibo que seáis individuos que vivan la vida de modo burocrático. Se estancan, vegetan y mueren…

Yo opino que la revolución es necesario hacerla y no esperarla. He aquí por qué cualquier acto contra el Estado y contra los demás pilares del actual régimen es necesario y por tanto plausible…

El sentido de la vida en toda su plenitud, en el ambiente en el que vivimos, forma esta corriente de acción que hace temblar a los esbirros del orden constituido. “

(Josefina A Scarfó, alias de Severino Di Giovanni)

Notas

1) Andreoti: uno de los jefes de la Democracia Cristiana desde los años 40, un gran hombre de Estado (NdT).

2) Craxi: jefe del Partido Socialista, fue durante los años 80 presidente del Consejo de Ministros, hoy refugiado en Túnez por el escándalo de Manos Limpias, que de hecho ha supuesto una cierta regeneración de poderes políticos a través de la acción judicial. (NdT).

3) Occheto: Secretario General del Partido Democrático de la Izquierda, ex PCI.

4) Cossuta: Secretario General de Refundación Comunista, Ex PCI.

5) Di Pietro: cabeza visible de Manos Limpias, fiscal. Luego metido a política.

6) Pasa cerca: sin ni siquiera rozarla. (NdT).

7) SISDE: CESID italiano.

8) Nuevas organizaciones sindicales italianas surgidas en los 90. (NdT).

Este texto fue publicado en Madrid, en febrero de 1999.