Described as `mad’, `terrorists’, `adventurists’, or at best authors of `gestures of a worrying desperation’, the Angry Brigade were condemned without any attempt to analyse their actions or to understand what they signified in the general context of the class struggle in course. The means used to justify this were simple: by defining the actions of the Angry Brigade as `terrorist’, and equating this with `individualist’, the movement organisations — whose tendency is to see the relationship between individual and mass as something in contrast — neatly excluded them from their concerns. Strangely enough this attitude was not limited to the broad left but was also prevalent within the anarchist movement, where still today there is a tendency to ignore the role of the individual within the mass, and the role of the specific group within the mass movement. When the question is raised, it is usually in the form of an absolute condemnation. For example, in an article entitled `Terrorism’ (sic) we read: “If a few people take it upon themselves to engage in ’Armed Struggle’, this spells out for us, besides the usual public hostility, police harassment, arrests and defence campaigns, the loss of all our political lessons, gains and strengths.” (Class War)

The problems encountered by the comrades of the Angry Brigade were similar to those of other groups active at the time who had refused the limits of struggle delineated by the State — the so-called limits of legality, beyond which the repressive mechanism is is unleashed — and taken as their points of reference the level of mass struggle. This decision was in defiance of the State’s definition of the struggle’s confines. It also defied the limits imposed by the official workers’ movement and the extraparliamentary organisations, including the anarchist movement. The Symbionese Liberation Army in the US, the RAF in Germany, the first of the Red Brigades in Italy, were all isolated by the `revolutionary’ organisations, condemned as agitators, provocateurs, individualist terrorists threatening the growth of the mass movement.

On the attitude to the SLA, Martin Sostre was to write in America: “The denunciation of the SLA by the movement press is indistinguishable from that of the ruling class. Each left organisation seems to be competing with the others for their legitimacy by denouncing the SLA…Conspicuously absent from the denunciations is any discussion of the role of armed struggle. Revolutionary violence is seen as something repulsive that should be shunned. The left movement press would have one believe that to overthrow the criminal ruling class we have merely to organise mass movements, demonstrations of protest and repeat revolutionary slogans.”

One such paper in this country — the Trotskyist Red Mole — distinguished itself by calling for solidarity with the comrades accused in the Angry Brigade trial. With the following reservation — “It is no use the organised left criticising the politics of the Angry Brigade, unless we also recognise why a lot of potentially very good comrades reject the various leninist organisations, and indeed resort to bomb-throwing — until you are caught — by itself an easy option that does not deal with the problem of helping to change the political understanding of millions of people.” Understandable enough in view of the Leninist programme. But from the anarchist perspective? We read on the front page of a fairly recent issue of Freedom, “Even the bombing campaign carried out by the Angry Brigade which was technically brilliant…achieved absolutely nothing because, in direct contradiction with their spoken ideals, they were trying to act as an elite vanguard leaving ordinary people as passive spectators of their actions. Far from this resulting in an `awakening’ of the masses’ it resulted in a fear of anarchism and anarchist ideas which has significantly contributed to our current impotence.”

As we can see, the old preoccupation persists: that of protecting the movement (especially the anarchist one) from the `adventurists’.

In fact the movement of the exploited is not and never has been one monolithic mass, all acting together with the same level of awareness. The struggle against capital has from the beginning been characterised by a dichotomy between the official workers’ movement on the one hand, with its various organisations — parties, unions, etc, channelling dissent into a manageable form of quantitive mediation with the bosses. And on the other hand, the often less visible movement of `uncontrollables’ who emerge from time to time in explicit organisational forms, but who often remain anonymous, responding at individual level by sabotage, expropriation, attacks on property, etc, in the irrecuperable logic of insurrection. There is no distinct or fixed dividing line between the two movements. They often affect each other, the surge from the base obliging the big official organisations to take a certain direction, or the inverse, where the latter put a brake on autonomous struggles. Many of those who make up the mass of union membership, are also extremely active in extra-union (and by definition extra-legal) forms of struggle. Each side, however, has its own heritage: on the one a heritage of deals and sell-outs, the great victories that are real defeats on the workers’ backs; on the other, a heritage of direct action, riots, organised insurrections or individual actions which all together form part of the future society we all desire, and without which it would be nothing but a utopian dream.

A brief look at the development of the struggle in this country shows this duality quite clearly. The organised anti-capitalist movement as we know it today began to take shape at the beginning of the nineteenth century. Unlike the other European capitalist countries developing at the same time, there was only a minor communist influence both at organisational and ideological level. Traditional British anti-intellectualism and `common sense’ were perhaps fundamental to a more pragmatic form of organisation which took the form of trades unions. These unions were from the start reformist, although at times, through pressure from the base, some knew insurrectional moments. The changes the unions proposed were however usually intended to come about using non- violent methods within the constitutional limits.

The most numerically significant of the early workers’ movements was the Chartist one, which began around 1838. Recognised as the first modern mass movement, the first Chartist petition had one and a quarter million signatures. This is clearly not a qualitative assessment of active adherents. Even this movement was marked by two opposing currents: on the one hand those preaching non-violence and the constitutional road to universal suffrage as a solution; on the other, those who spoke of and carried out) rebellion and armed direct action. These were the so- called `moral force’ and the `physical force’. They were linked to the division between the tradesmen and unskilled workers and were never never reconciled, possibly accounting for the short duration of the movement.

During and immediately preceding this period there also existed forms of autonomous revolt, such as that of the many artisans in the textile industry who, under threat of losing their jobs or of being reduced to non-specialised labourers, organised in armed groups. The most significant of these insurrectional movements was that known as Luddism, which took place between 1810-1820. During this period an immense amount of property was destroyed, including vast numbers of textile frames redesigned to produce inferior, shoddy goods. The Luddites, taking the name of Ned Ludd who had taken a sledge hammer to the frames at hand, organised themselves locally and even federally with great coordination, and in spite of vast deployments of soldiers especially in West Riding and Yorkshire where the movement was strongest, generalised insurrection was approached on more than one occasion. As John Zerzan points out, this was not the despairing outburst of workers having no other outlet, as a long tradition of unionism was in existence among textile workers and others prior to and during the Luddite uprisings.

In the early 1830’s it was the turn of agricultural workers become casual labourers to organise in the `army’ of Captain Swing, a mythical figure adopted as a symbol of the farmworkers who burned ricks and barns, threatening their oppressors — farmers, vicars, justices of the peace alike — with the same fate. Where the Luddites were extremely organised, the Swing men lacked secrecy. Nineteen of them were hanged (sixteen for arson), 644 jailed, and 481 deported to Australia.

Along with the inevitable development in the forces of repression in the form of police and army, we see the development of the unions as an attempt to instill order from within the work situation itself. By their division by trades, and by specialised and non-specialised workers, they had the effect not only of controlling but also of fragmenting the struggle and diffusing it along these artificial divisions. By 1910 there were over 50 unions in the engineering industry alone. The revolutionary movement that subsequently developed began partly as a destruction of the old forms of organisation.

Three important movements developed. The evolutionary syndicalist movement under the French influence; the industrial syndicalists (IWW) from America, and the shop stewards movement, which was particularly active in the Clydeside in Scotland. They struggled for the control of industry by the workers and against the failure of the orthodox trade unions and left parliamentarianism to get any improvement in working conditions. But these movements, although strong at local level, and capable of organising important strikes and revolts, never went beyond the limits of the engineering and transport industries and the mines.

The war years saw a pact between trade unions and the government. Both combined to forcibly instill a sense of patriotism in the workers to prepare them for the great massacre that was to come. Strikes became illegal as a result of this deal, showing clearly how the borderline between legality and illegality is a malleable instrument in the hands of power. Not all went willingly to the slaughter, and the many desertions and mutinies which were savagely put down are still part of the proletariat’s unwritten history.

The Communist Party, formed in 1920 during the post war depression, was authoritarian and centralised. Although the party never gained the support that its continental counterparts did, it nevertheless carried out its role of policing the struggles in course. For example it entered the struggles of the unemployed who were organised in local groups expropriating food, squatting, etc, and channelled them into reformist demands on the State and large demonstrations such as the Jarrow hunger marches.

The General Strike was emblematic of the contrast between the mass of workers and the unions and parties who claimed to represent them.

However, with the recovery and development of heavy industry, the main energies of the exploited were concentrated at the workplace, the only place they now found themselves together. The shop stewards’ movement was revived in the fifties and sixties in the so-called boom years. But, although nearer to the base of the workers, it broke up the area of struggle even further than the already single trades orientated unions. The growing division of labour caused increasing divisions in struggle, with the result that solidarity between the various sectors was limited, even between workers in the same factory.

While the unions were working to develop industry along with the bosses, the base were developing different, uncontrollable forms of struggle such as go- slows, wildcat strikes, sit-ins, etc. For example, of the 421 strikes in the docks at the beginning of the sixties, 410 were unofficial. These same workers had already experienced troops being moved into the docks by a Labour government, and TGWU officials giving evidence against their own members ten years before.

Acceleration in automation, work pace, and alienation, especially in the fast developing car industry, created struggles which went against the union/ management work ethic. Against bargaining and negotiation, car workers and dockers in particular were carrying out sabotage on the assembly lines, wildcat strikes and occupations. At times they succeeded in pushing their `defence’ organisations into situations of attack and across the frontiers of sectionalism and trades differences into which they had been conscripted. But the economism of the unions was one of capital’s strongest arms. At a time when industrial riots and even insurrections were spreading all over Europe, each starting from a minority with its own objectives and spreading to other categories of workers in the same industry, then beyond, using pickets, workers’ committees, assemblies, etc, the unions were the only organs capable of negotiating with the management and getting workers to return to work under great slogans of unity.

This dualism in the workers’ movement between elements of the base struggling directly and spontaneously within a precise economic situation, and the representatives of the national politics of the official workers’ movement always ready to put a brake on and formalise struggles (e.g. boycotts, strikes and even `working to rule’), turning them into instruments of negotiation with the industries, has always existed. But not all the actions of the base can be instrumentalised, and the thrust towards illegality can never be fully stifled. At times it might seem so. But even during the relative `lulls’, there exists a perpetual movement of absenteeists, expropriators, and saboteurs. This movement from below, which emerged in force at the end of the sixties, dispelled the myth of the passive, stable English working class, just as the image of the traditional worker changed with the increase in the number of women and immigrant workers in productive work and the rapidly expanding service industries.

At the same time a new movement was growing in the schools and colleges. One of the main points of reference for this movement was the Vietnam war. In every college and university various groups were struggling for political space. For a period there was an attempt to form a unified students movement, the Revolutionary Students Federation. The most significant groups were of a Trotskyist tendency, Maoism having little influence in this country. But the sterile politics of the straight left (Trotskyists and other Leninists) could not contain the new anti-authoritarian movement that was beginning to develop.

The politics of everyday life — organising around one’s own oppression, trying to overcome the division between workers and students, between men and women, forming groups around precise problems as opposed to under political banners — was in full development. A vast movement of claimants, squatters, feminists, etc, emerged expressing not the Right to Work but the Refusal of Work, not employing the waiting tactics of unionist education but taking, Here and Now, what was being refused, and refusing what was being offered. A critique of the nuclear family as a firm bastion of capitalist power led to many experiences of communal living. This movement in all its complexity, not so much a students movement, but a widespread one comprising of young workers, students and unemployed, could be called the libertarian movement of the time.

This movement was comprised of autonomous groups acting outside the stagnant atmosphere of the traditional anarchist movement with its own microscopic power centres which, as Bakunin so astutely pointed out, are just as nefarious as any other power structure. A parallel can therefore be drawn between the dichotomy within the workers movement, and that which exists within the anarchist movement. On the one hand there are the comrades who hold positions of power, not carrying out any precise activity to contribute to the revolutionary consciousness of the mass, but who spend their time presiding over meetings and conferences aimed at influencing younger comrades through the incantation of abstract principles. These principles are upheld as the only true tenets of anarchism, and are adhered to by those who, either by laziness or weakness, accept them acritically. The manifestations of these islands of power usually take the form of publications that are long standing and repetitive. They have the external semblance of an `open forum’ for the use of the movement as a whole, but the basic ideology — that of conservation and stasis — is filtered through from behind the flurry of `helpers’ carrying out the task of `filling’ and physically producing the publication. These publications are the first to condemn autonomous actions that take their points of reference from the illegal movement of the exploited. They are the first to denounce them, accusing them of bringing police repression down on the anarchist movement. In their reveries they have forgotten that repression always exists, and that only in its most sophisticated form creates the peaceful graveyard of acquiescence, where only ghosts are allowed to tread. Many of the most forceful of recent social rebellions have been fired and spread by the popular response to police repression.

The traditional anarchist movement finds itself threatened therefore by the other movement of anarchists, the autonomous groups and individuals who base their actions on a critical appraisal of past methods and up to date theory and analysis. They too use the traditional instruments of leaflets, newspapers and other publications, but use them as tools of revolutionary critique and information, trying always to go towards the mass struggle and contribute to it personally and methodologically. It is quite coherent — and necessary if they are to be active participants in the struggle — that they also apply the instruments of direct action and armed struggle. These groups refuse the logic of the power centre and ’voluntary helpers’. Each individual is responsible for his or her action which is based on decisions reached through the endless task of acquiring information and understanding. Some of this can also be gained from the older or more experienced comrades in the group, but never as something to be revered and passed down acritically. Just as there are no immovable boundaries between the two workers’ movements, nor are there within the two anarchist movements. Nor is there a fixed boundary between the latter anarchist movement and the insurrectionalist workers’ movement. When the struggle heightens these movements come close together and intermingle, the anarchists however always with the aim of pushing the struggle to a revolutionary conclusion and offering libertarian methods to prevent its being taken over by authoritarian structures. The other, traditional, anarchist movement has shown all too often in the past its willingness to form alliances with structures of the official workers’ movement.

Given the situation at the end of the sixties and beginning of the seventies, with its wave of industrial unrest at the level of the base, the students’ struggles in the universities, the struggles of the unemployed, women and so on, the Angry Brigade emerge both as a product of this reality, and as revolutionary subjects acting within it. To reject them as some form of social deviance is to close one’s eyes to the reality of the struggle at that time. The fact that their actions deliberately took place in the field of illegality, soliciting others to do the same, does not in any way disqualify them from what was in its very essence an illegal movement. It is possible to see this even in the context of the bombings alone that took place in these years (although by doing so we do not intend to reduce the vast and varied instruments of illegality to that of the bomb): Major Yallop, head of the Laboratories at Woolwich Arsenal, main witness for the prosecution in the trial of the supposed Angry Brigade, was forced to admit that in addition to the 25 bombings between 1968 and mid 1971 attributed to them, another 1,075 had come through his laboratory.

Looking at the bombings claimed by the Angry Brigade, we see that they focus on two areas of struggle that were highly sensitive at the time. The first was the struggle in industry: the bombing of the Dept. of Employment and Productivity on the day of a large demonstration against the Industrial Relations Bill; the bombing of Carr’s house on the day of an even larger demonstration; the bombing of William Batty’s home during a Ford strike at Dagenham; the bombing of John Davies’, Minister of Trade and Industry, during the Upper Clyde Shipbuilders crisis; the bombing of Bryant’s home during a strike at one of his building works. To complement these attacks, there were the bombs aimed directly at the repressive apparatus of the State at a time when repression was increasing heavily in response to the upsurge in all areas of struggle. The bombing of the home of Commissioner Waldron, head of Scotland Yard. The bombing of the police computer at Tintagel House; the home of Attorney General Peter Rawlinson, and, finally, that of a Territorial Army Recruitment Centre just after internment was introduced in Northern Ireland fall into this category. The bombing of the high street boutique, Biba’s and that of the BBC van the night before the Miss World contest was an attempt to push further in the direction of destroying the stereotyping and alienation of the spectacle of consumerism and role playing. “Sit in the drugstore, look distant, empty, bored, drinking some tasteless coffee? or perhaps BLOW IT UP OR BURN IT DOWN.” (Communique 8)

By their actions the Angry Brigade also became a part of that spectacle, but a part that took form in order to contribute to its destruction. Their actions as presented here find a place therefore not as some old commodity to be taken out and dusted, then put back on the shelf like a relic that belongs to the past. The work they carried out — and which five libertarians paid for in heavy prison sentences — is a contribution to the ongoing struggle which is changing form as the strategies of capital change in order for it to restructure and preserve itself. A critical evaluation of the Angry Brigade must therefore take place elsewhere than on the sterile pages of this pamphlet. It must take place in the active considerations of a movement that has a task to fulfil, and that does not take heed of the condemnation and defamation by those whose ultimate aim is to protect themselves. Many problems are raised by a rereading of the actions and experiences of the Angry Brigade — clandestinity or not, symbolic action or direct attack, anonymous actions or the use of communiques to be transmitted by the media — to name but a few. The pages that follow help to highlight these questions, whose solution will only be found in the concrete field of the struggle.

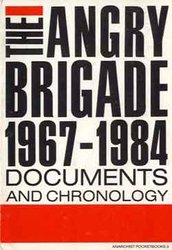

Jean Weir, in The Angry Brigade 1967-1984 Documents and Chronology, 1985

- The Angry Brigade 1967-1984 Documents and Chronology

First published in 1978 by Bratach Dubh Anarchist Pamphlets

This pocketbook edition published in 1985 by Elephant Editions,

BM Elephant, London WC1N 3XX

Second Edition January 1993

Third Edition August 2005

http://www.elephanteditions.net/

========================================================

Refuser les carcans d’une lutte délimitée par l’Etat

Par Jean Weir (1985)

En 1972, les huit anarchistes en procès devant la Cour d’Assises de Londres, désignés par l’État britannique comme les « conspirateurs » de la Angry Brigade, se sont retrouvés non seulement face à l’ennemi de classe avec tous ses instruments de répression, mais aussi face à l’incompréhension et à l’esprit obtus – quand ce n’était pas juste la condamnation – de la gauche organisée.

Décrits comme des « fous », des « terroristes », des « aventuristes », ou au mieux comme les auteurs de « gestes d’un désespoir inquiétant », la Angry Brigade fut condamnée sans aucune tentative d’analyser leurs actions ou de comprendre ce qu’ils étaient dans le contexte général des luttes de l’époque. Les arguments utilisés pour justifier cela étaient simples : en définissant les actions de la Angry Brigade comme des actes « terroristes » et en les stigmatisant comme « individualistes », les organisations du mouvement – dont la tendance naturelle est à voir la relation entre l’individu et la masse comme quelque chose d’inexistant – les ont soigneusement exclus de leurs préoccupations. Assez étrangement, cette attitude ne s’est pas limitée à la gauche, mais fut aussi répandue dans le mouvement libertaire, où encore aujourd’hui une tendance s’efforce d’ignorer le rôle de l’individu dans la masse et le rôle du groupe spécifique dans le mouvement de masse. Lorsque la question est soulevée, c’est habituellement sous la forme d’une condamnation absolue. Par exemple, dans un article intitulé Terrorisme (sic) dans le journal Class War, nous lisons : « si quelques personnes prennent la responsabilité de s’engager dans la “Lutte Armée”, cela nous évoque, en plus de l’hostilité publique, le harcèlement policier, les arrestations et les campagnes de défense, la perte de toutes nos leçons politiques, de nos bénéfices et de nos forces. »

Les problèmes rencontrés par les camarades de la Angry Brigade étaient semblables à ceux d’autres groupes actifs à l’époque qui refusaient les carcans d’une lutte délimitée par l’État – les limites prétendues de la légalité, au-delà desquelles les mécanismes répressifs sont libres de frapper – et qui prenaient comme point de référence le niveau d’intensité des luttes massives. Ce choix, au mépris de la définition des limites de la lutte par l’État, défiait aussi les limites imposées par le mouvement ouvrier officiel et les organisations extra-parlementaires, y compris dans le mouvement anarchiste. La Symbionese Liberation Army (SLA) aux USA, la RAF en Allemagne, les premières Brigades Rouges en Italie, ont toutes été isolées par les organisations « révolutionnaires », condamnées comme agitatrices, provocatrices, comme des terroristes individualistes menaçant la croissance du mouvement de masse.

Sur l’attitude de la SLA, Martin Sostre écrivait en Amérique : « la dénonciation de la SLA par la presse du mouvement est indiscernable de celle de la classe dirigeante. Chaque organisation de gauche semble rivaliser avec les autres pour sa légitimité en dénonçant la SLA… Mais sensiblement absentes de ces dénonciations sont les discussions sur le rôle de la lutte armée. On voit la violence révolutionnaire comme quelque chose de répulsif qu’il faut à tout prix éviter. La presse des mouvements de gauche voudrait nous faire croire que pour renverser l’ordre existant nous aurions simplement dû organiser des mouvements de masse, des manifestations de protestation ou répéter des slogans révolutionnaires. »

Un journal américain de cette gauche – The Trotskyist Red Mole – s’est distingué en appelant à la solidarité avec les camarades de la Angry Brigade en procès, avec la réserve suivante : « Il est inutile pour la gauche organisée de critiquer la politique de la Angry Brigade, à moins que nous ne reconnaissions aussi pourquoi beaucoup de potentiellement très bons camarades rejettent les diverses organisations léninistes et recourent en effet aux explosifs – jusqu’à ce qu’ils se fassent attraper, une option facile qui ne se préoccupe pas de la compréhension politique du peuple ». Assez compréhensible, vu le programme léniniste. Mais quelle perspective anarchiste ? Nous pouvons lire en première page d’une publication assez récente éditée par Freedom, « Même la campagne d’attentats à la bombe effectuée par la Angy Brigade, qui était techniquement brillante… n’a absolument rien réalisé, parce que, en contradiction directe avec leurs idéaux, ils essayaient d’agir comme une avant-garde laissant les gens ordinaires en spectateurs passifs de leurs actions. Loin d’aboutir à un « réveil des masses », cela a abouti à une crainte de l’anarchisme et de ses idées qui a significativement contribué à notre impuissance actuelle ».

Comme nous pouvons le voir, la vieille préoccupation persiste : celle de la protection du mouvement (particulièrement anarchiste) des aventuristes.

De fait, le mouvement des exploités n’est pas et n’a jamais été une masse monolithique, agissant ensemble avec le même niveau de conscience. La lutte contre le Capital a depuis le début été caractérisée par une dichotomie entre le mouvement ouvrier officiel d’une part, avec ses organisations diverses – partis, syndicats et autres formes, canalisant le dissentiment dans une forme gérable de médiation quantitative avec les patrons. Et d’autre part, le mouvement souvent moins visible des « incontrôlables » qui apparaît de temps en temps sous des formes organisationnelles explicites, mais qui reste souvent anonyme, répondant au niveau individuel par le sabotage, l’expropriation, les attaques sur la propriété, dans la logique irrécupérable de l’insurrection. Il n’y a aucune ligne de démarcation distincte ou fixe entre les deux mouvements. Ils s’affectent souvent l’un l’autre, la volonté de la base obligeant les grandes organisations officielles à prendre une certaine direction, ou l’inverse, en mettant un frein aux luttes autonomes. Beaucoup d’entre ceux qui composent la masse d’adhérents des syndicats, sont aussi actifs dans des formes de lutte extra-syndicales. Chaque aspect, cependant, possède son propre héritage : d’un coté un héritage de négociations et de trahisons, les grandes victoires qui sont des défaites réelles dans le dos des ouvriers ; de l’autre, un héritage d’action directe, d’émeutes, d’insurrections organisées ou d’actions individuelles qui toutes ensembles forment une partie de la société que nous désirons, et sans lesquelles elle ne serait rien qu’un rêve utopique.

Un rapide coup d’œil au développement de la lutte en Angleterre montre cette dualité tout à fait clairement. Le mouvement anticapitaliste organisé tel que nous le connaissons aujourd’hui a commencé à prendre forme au début du XIXe siècle. À la différence des autres pays capitalistes européens qui se développaient en même temps, il n’y avait qu’une influence mineure du communisme, tant au niveau organisationnel qu’idéologique. Le traditionnel anti-intellectualisme britannique et le « bon sens » étaient peut-être fondamentaux pour une forme plus pragmatique d’organisation qui a pris l’apparence des syndicats. Ces syndicats étaient réformistes dès le début, bien que de temps en temps, par la pression de la base, certains ont connu des moments insurrectionnels. Les changements proposés par les syndicats étaient cependant contraints, pour réussir, d’utiliser des méthodes non-violentes dans les limites constitutionnelles.

Le plus numériquement significatif des premiers mouvements ouvriers fut le mouvement Chartiste, qui commença autour de 1838. Reconnu comme le premier mouvement massif moderne, la première pétition des Chartistes avait plus d’un million de signatures. Ce n’est clairement pas une évaluation qualitative des adhérents actifs. Ce mouvement fut lui aussi marqué par deux courants opposés : d’une part ceux prêchant la non-violence et la voie constitutionnelle du suffrage universel comme solution ; de l’autre, ceux qui ont parlé et agi avec rébellion par le biais de l’action directe armée. Cependant, les divisions entre les marchands et les manœuvres n’ont pas été surmontées, expliquant probablement la courte durée du mouvement.

Pendant et immédiatement après cette période, existèrent aussi des formes autonomes de révolte, comme celle de nombreux artisans de l’industrie textile qui, menacés de perdre leurs emplois ou de se voir réduits à l’état de manœuvres non-spécialisés, s’organisèrent en groupes armés. Le plus significatif de ces mouvements insurrectionnels fut celui connu sous le nom de mouvement luddite, qui eut lieu entre 1810 et 1820. Pendant cette période, une quantité immense d’attaques contre la propriété privée a pu être constatée, y compris contre de nombreuses machines. Les luddites, reprenant le nom de Ned Ludd qui avait pris un marteau pour briser une machine, s’étaient organisés localement avec une solide coordination et malgré les déploiements énormes de soldats, particulièrement à West Riding et dans le Yorkshire où le mouvement était le plus fort. L’insurrection généralisée fut proche à de nombreuses occasions. Comme l’indiquait John Zerzan [1], ce n’était pas l’explosion désespérée d’ouvriers n’ayant aucun autre débouché, puisqu’une longue tradition de syndicalisme était déjà présente parmi les ouvriers du textile avant et pendant les soulèvements luddites.

Au début des années 1830, c’était au tour des ouvriers agricoles, devenus des manœuvres occasionnels, de s’organiser dans « l’armée » du Captain Swing, une figure mythique adoptée comme un symbole des ouvriers agricoles qui brûlaient des meules de foin et des granges, menaçant leurs oppresseurs – fermiers, curés, juges. Mais là où les luddites étaient extrêmement organisés, les hommes de Swing ont manqué d’une certaine culture de la sécurité. 19 d’entre eux furent pendus (seize pour incendie criminel), 644 emprisonnés et 481 expulsés en Australie.

Avec le développement inévitable des forces de répression sous ses formes policières et militaires, on peut voir le développement des syndicats comme une tentative d’instiller l’ordre à l’intérieur de la condition du travail. Par leurs divisions à la fois corporatistes et entre les ouvriers spécialisés et non-spécialisés, ils eurent un rôle non seulement de direction, mais aussi de fragmentation des luttes. Avant 1910 il y avait plus de 50 syndicats seulement dans l’industrie de l’équipement. Le mouvement révolutionnaire qui s’est par la suite développé a commencé en partie par se définir comme un dépassement des vieilles formes organisationnelles.

Trois mouvements importants se sont développés : le mouvement syndicaliste révolutionnaire d’influence française, les syndicalistes industriels (IWW) d’Amérique du Nord et le mouvement des délégués syndicaux, qui était particulièrement actif dans le Clydeside en Écosse. Ils luttèrent pour le contrôle de l’industrie par les ouvriers et contre l’échec des syndicats orthodoxes, ils quittèrent la voie parlementaire pour obtenir l’amélioration des conditions de travail. Mais ces mouvements, bien que forts au niveau local et capables d’organiser des grèves et des révoltes importantes, ne sont jamais allés au-delà des limites de l’ingénierie, de l’industrie du transport et des mines.

Les années de guerre ont vu un pacte se sceller entre les syndicats et le gouvernement, tous deux associés pour instiller de force le sens du patriotisme chez les ouvriers et les préparer au grand massacre qui devait venir. Les grèves sont devenues illégales suite à ces accords, montrant clairement comment la ligne de démarcation entre la légalité et l’illégalité sont des instruments malléables aux mains du pouvoir. Tous ne sont pas allés volontairement à l’abattage et les nombreuses désertions et mutineries, toujours brutalement réprimées, font aussi partie de l’histoire non-écrite du prolétariat.

Le Parti Communiste, formé en 1920 pendant la dépression d’après-guerre, était autoritaire et centralisé. Bien que le Parti n’ait jamais gagné le soutien dont ses homologues continentaux ont bénéficié, il a néanmoins rempli son rôle de maintien de l’ordre dans les luttes en cours à l’époque. Par exemple, il s’est infiltré dans les luttes de chômeurs qui furent organisées à l’intérieur de groupes locaux, expropriant nourriture et logements, pour transformer le caractère offensif de cette lutte en revendications réformistes à l’Etat dans de grandes manifestations comme la marche contre la faim de Jarrow [2].

La Grève Générale était emblématique du contraste entre la masse des ouvriers et les syndicats et partis qui prétendaient les représenter.

Cependant, avec le rétablissement et le développement de l’industrie lourde, les énergies principales des exploités ont été concentrées dans les lieux de travail. Le mouvement des délégués syndicaux a été ranimé dans les années cinquante et soixante, des années de prétendu boom économique. Mais, bien que plus proche de la base des ouvriers, il rompit l’espace de lutte encore plus que les syndicats. La division croissante du travail causa toujours plus de divisions dans la lutte, en conséquence, la solidarité entre les secteurs divers était limitée, même entre les ouvriers d’une même usine.

Tandis que les syndicats travaillaient avec les patrons au développement de l’industrie, la base développait différentes formes de luttes incontrôlables comme le ralentissement des cadences, les grèves sauvages, les grèves sur le tas, etc. Par exemple, des 421 grèves dans les docks du début des années soixante, 410 furent « sauvages », c’est-à-dire non négociées. Ces mêmes ouvriers avaient déjà expérimenté l’envoi des troupes dans les docks par un gouvernement de gauche, et le syndicat principal (Transport and General Workers’ Union – TGWU) participait aux poursuites judiciaires contre ses propres adhérents dix ans plus tôt.

L’accélération de l’automatisation et des cadences et l’aliénation, particulièrement dans l’industrie automobile au développement si rapide, ont créé des luttes qui sont allées contre le syndicalisme et sa logique de gestion. Contre la négociation et les dessous de table, les ouvriers de l’industrie automobile et les dockers en particulier, pratiquaient le sabotage sur les chaînes de montage, les grèves sauvages et les occupations. De temps en temps, ils réussirent à pousser leurs organisations de « défense » dans des situations d’attaque et à travers les frontières du corporatisme et des différences sectorielles dans lesquelles ils avaient été circonscrits. Mais l’économicisme des syndicats était l’une des armes les plus fortes du Capital. À l’époque où les émeutes industrielles et même les insurrections s’étendaient partout à travers l’Europe, chacune partant d’une minorité avec ses propres objectifs et se diffusant à d’autres catégories d’ouvriers dans les mêmes industries, puis au-delà, utilisant les piquets, les conseils ouvriers, les assemblées, etc. Les syndicats étaient les seuls organes capables de négocier avec la direction et d’obtenir des ouvriers qu’ils retournent travailler sous de grands slogans unitaires.

Ce dualisme a toujours existé dans le mouvement ouvrier entre les éléments de la base luttant directement et spontanément dans une situation économique précise, et les représentants de la politique nationale du mouvement ouvrier officiel, toujours prêts à mettre un frein aux luttes et à les formaliser (par des boycotts, des grèves, et même des grèves du zèle), les transformant en des instruments de négociation avec les industriels. Mais les actions de la base ne peuvent pas toutes être instrumentalisées et la poussée vers l’illégalité ne peut jamais être entièrement étouffée. De temps en temps, on pourrait le croire. Mais même pendant les relatives « accalmies », il existe un mouvement perpétuel d’absentéistes, d’expropriateurs et de saboteurs. Ce mouvement, qui apparut en force à la fin des années soixante, a dissipé le mythe de la classe ouvrière anglaise passive et stable. De même, l’image de l’ouvrier traditionnel a changé avec l’augmentation du nombre de femmes et d’immigrés dans le travail salarié et l’extension rapide des industries du service.

En même temps, un nouveau mouvement grandissait dans les écoles et les universités. Un des points de référence principal de ce mouvement était la Guerre du Vietnam. Dans chaque université, des groupes divers luttaient pour gagner plus d’espace politique. Pendant une période, il y eut une tentative de former un mouvement unifié des étudiants, la Fédération des Étudiants Révolutionnaires (Revolutionary Students Federation). Les groupes les plus significatifs étaient de tendance trotskiste, le Maoïsme ayant eu peu d’influence en Angleterre. Mais la politique stérile de la gauche étroite (trotskistes et autres léninistes) ne pouvait plus contenir le nouveau mouvement antiautoritaire qui commençait à se développer.

La politisation de la vie quotidienne – s’organisant autour de sa propre oppression en essayant de surmonter la division entre les ouvriers et les étudiants, entre les hommes et les femmes, formant des groupes autour de problèmes précis en opposition aux bannières politiques – était en plein développement. Un mouvement énorme de squatters et de féministes est apparu, n’exprimant pas le Droit au Travail, mais le refus du Travail, n’employant pas la tactique attentiste et éducationniste des syndicalistes, mais la reprise, Ici et Maintenant, de ce que l’on nous a refusé, et le refus de ce que l’on nous a offert. Une critique de la famille nucléaire comme bastion ferme du pouvoir capitaliste a mené à beaucoup d’expériences de vie communautaire. Ce mouvement dans toute sa complexité, pas tellement un mouvement étudiant, mais un cocktail comprenant de jeunes ouvriers, des étudiants et des chômeurs, pourrait être appelé le mouvement libertaire de l’époque.

Ce mouvement était composé de groupes autonomes agissant à l’extérieur de l’atmosphère stagnante du mouvement anarchiste traditionnel avec ses propres centres de pouvoir microscopiques qui, comme Bakounine l’avait astucieusement prophétisé, fut aussi abominable que toutes les autres structures de pouvoir. Un parallèle peut donc être fait entre la dichotomie dans le mouvement ouvrier et celle qui existe dans le mouvement anarchiste. Il y a les camarades qui tiennent des positions de pouvoir, ne contribuant pas au développement d’une conscience révolutionnaire, mais qui passent leur temps à présider des meetings et des conférences visant à influencer des camarades plus jeunes par l’incantation de principes abstraits. Ces principes sont soutenus comme les seuls vrais principes de l’anarchisme et sont acceptés par ceux qui, par paresse ou par faiblesse, les reçoivent de façon acritique. Les manifestations de ces îlots de pouvoir prennent habituellement la forme de publications répétitives à parution permanente. Ils ont l’apparence extérieure de « forums ouverts » à l’usage du mouvement dans son ensemble, mais l’idéologie de base – celle de la conservation et de la stagnation – est filtrée à travers la rafale de « sauveurs » qui remplissent et produisent ces publications. Ces publications sont les premières à condamner les actions autonomes qui prennent leurs points de référence dans les mouvements illégaux d’exploités. Ils sont les premiers à les dénoncer, les accusant d’amener la répression policière dans le mouvement anarchiste. Dans leurs rêveries, ils ont oublié que la répression a toujours existé et existe toujours, et que seulement dans sa forme la plus sophistiquée, elle crée le cimetière paisible des concessions dans lequel on ne permet qu’aux fantômes de marcher. Beaucoup des plus puissantes rébellions sociales récentes ont été diffusées par la réponse populaire à la répression policière.

Le mouvement anarchiste traditionnel se retrouve lui-même menacé par cet autre mouvement anarchiste, celui des groupes autonomes et des individus qui basent leurs actions sur une évaluation critique des méthodes passées et sur une mise à jour théorique et analytique. Ils utilisent aussi les pratiques traditionnelles du tract et des journaux, mais les utilisent comme des outils de critique révolutionnaire et de contre-information, essayant toujours d’aller au-delà de la lutte massive, tout en y contribuant personnellement et méthodologiquement. Il est tout à fait cohérent et nécessaire, s’ils doivent être des participants actifs à la lutte, qu’ils appliquent aussi les instruments d’action directe et la lutte armée. Ces groupes refusent la logique de centralisation du pouvoir. Chaque individu est responsable de son action, qui est décidée à partir de l’obtention d’informations et de la compréhension, une tâche sans fin. Un peu de cela peut aussi être gagné par la transmission des compagnons plus âgés ou plus expérimentés dans le groupe, mais jamais de façon acritique. De même qu’il n’y a aucune frontière fixe entre les deux mouvements ouvriers, il n’y en a pas entre les deux mouvements anarchistes. Il n’y en a pas non plus entre ce mouvement anarchiste et les mouvements insurrectionnels ouvriers. Quand la lutte s’intensifie, ces mouvements se rapprochent et se mélangent. Les anarchistes ont cependant toujours pour but de pousser la lutte à une conclusion révolutionnaire et d’offrir leurs méthodes afin d’empêcher la récupération par des structures autoritaires. L’autre mouvement anarchiste lui, le traditionnel, a trop souvent montré par le passé son empressement à former des alliances avec les structures du mouvement ouvrier officiel.

Étant donné la situation à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix, avec ses vagues d’agitations industrielles, ses luttes étudiantes dans les universités, les luttes des chômeurs et des femmes, la Angry Brigade apparaît comme un produit de cette réalité. Les rejeter comme une sorte de déviance sociale témoigne d’un aveuglement à la réalité de la lutte à ce moment précis. Le fait que leurs actions ont délibérément eu lieu dans le domaine de l’illégalité, en sollicitant d’autres à faire de même, ne les disqualifient vraiment d’aucune façon de ce qui était, dans sa véritable essence, un mouvement illégal. Il est possible de le voir même dans le contexte des attaques à la bombe qui eurent lieu dans ces années (bien qu’en faisant cela, nous n’avons pas l’intention de réduire les moyens divers et nombreux à celui de la bombe) : Major Yallop, chef des Laboratoires de Woolwich Arsenal, le témoin à charge principal dans le procès de la supposée Angry Brigade, a été forcé d’admettre qu’en plus des 25 attaques à la bombe entre 1968 et la mi-1971 qui leurs sont attribués, 1075 avaient été recensées.

En analysant les attaques à la bombe revendiquées par la Angry Brigade, nous pouvons voir qu’ils se concentrent sur deux secteurs de la lutte fortement sensibles à l’époque. Le premier était la lutte dans l’industrie : l’attaque à la bombe contre le Département pour l’Emploi et la Productivité le jour d’une grande manifestation contre le Projet de loi sur les Relations Industrielles ; l’attaque à la bombe contre la maison de Carr le jour d’une encore plus grande manifestation ; l’attaque à la bombe contre la maison de William Batty pendant une grève chez Ford à Dagenham ; l’attaque à la bombe contre John Davy, Ministre du Commerce et de l’Industrie, pendant la crise des chantiers navals de l’Upper Clyde ; l’attaque à la bombe de la maison de Bryant pendant une grève sur l’un de ses chantiers de construction. Pour compléter ces attaques, il y avait les bombes qui visaient directement l’appareil répressif de l’État dans une période où la répression se généralisait lourdement en réponse à l’effervescence notable de tous les secteurs de la lutte ; l’attaque à la bombe contre la maison du Commissaire Waldron, chef de Scotland Yard, l’attaque à la bombe contre l’ordinateur central de la police à Tintagel House, la maison du Procureur Général Peter Rawlinson et celui d’un Centre de Recrutement Territorial de l’armée juste après que l’internement fut introduit en Irlande du Nord tombent dans cette catégorie. L’attaque à la bombe contre la boutique Biba de High Street et celle du fourgon de la BBC la nuit avant le concours Miss Monde étaient des tentatives de pousser plus loin vers la destruction des stéréotypes et de l’aliénation du spectacle, des rôles sociaux et du consumérisme.

Par ses actions, la Angry Brigade est aussi devenue une partie de ce spectacle, mais une partie qui en prit la forme pour contribuer à sa destruction. Ses attaques ne prennent pas la forme d’une vieille marchandise poussiéreuse que nous époussetons avant de la remettre sur l’étagère comme une relique qui appartient au passé. Les activités accomplies – pour lesquelles cinq anarchistes ont payé par de lourdes peines de prison – sont une contribution à la lutte sans trêve qui change de forme au rythme du changement des stratégies du Capital pour se restructurer et se préserver. Une évaluation critique de la Angry Brigade doit donc avoir lieu ailleurs que dans les pages stériles de cet ouvrage. Elle doit avoir lieu dans les considérations actives d’un mouvement qui a une tâche à accomplir, et qui ne tient pas compte de la condamnation et de la diffamation de ceux dont le but suprême est de se protéger. Beaucoup de problèmes sont posés par une relecture des actions et des expériences de la Angry Brigade – la clandestinité ou pas, l’action symbolique ou l’attaque directe, des actions anonymes ou l’utilisation de communiqués transmis par les médias – pour n’en citer que quelques-uns. Les pages qui suivent ont pour but d’aider à mettre en évidence ces questions, dont la solution sera seulement trouvée dans le domaine concret de la lutte.

Jean Weir, 1985. Traduit de l’anglais et publié dans Angry Brigade – Elements de la critique anarchiste armée en Angleterre, Ravage Editions, 2012.

Notes

[1] Qui a tué Ned Ludd ?, John Zerzan, traduit en français et édité par Non Fides, Novembre 2008.

[2] 5 octobre 1936, les habitants de l’une des villes les plus touchées par la crise économique de 1929 se lancent dans une marche massive contre la faim. Une foule de chômeurs se rassemble et prend la route en direction de Londres. Depuis le début de la crise, plusieurs marches semblables ont été organisées, mais celle de Jarrow reste la plus connue et emblématique.